El “proyecto del siglo” es una propuesta legislativa en Colombia que busca poner fin a lo que sus promotores denominan un siglo de impunidad empresarial. Su objetivo es muy claro: obligar a las empresas a respetar los derechos humanos y ambientales de manera efectiva.

Se enmarcan en la agenda de trabajo del Comité de Impulso del Proyecto del Siglo: Justicia frente al Poder Empresarial. El Proyecto del Siglo es una propuesta de ley que nació de la colaboración de numerosas organizaciones sociales, de derechos humanos, ambientales y jurídicas. Esta iniciativa no se queda solo en las buenas intenciones. Busca crear herramientas para castigar a las empresas que causen daño y asegurar que las comunidades y los territorios afectados reciban una reparación integral. Además, pretende prevenir que se repitan estas violaciones en el futuro. El Proyecto fue radicado en el Congreso por Congresistas del Pacto Histórico el 31 de julio. Si deseas conocerlo en su totalidad, puedes descargarlo haciendo click aquí.

Este proyecto surge de la necesidad de enfrentar el poder corporativo, que históricamente ha operado sin sufrir consecuencias significativas a la hora de reparar o pagar por sus acciones. En palabras de Rosa María Mateus del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) de Colombia, el nombre “proyecto del siglo” se debe a que “llevamos 100 años de impunidad frente a graves crímenes cometidos por empresas y grandes corporaciones transnacionales”. La propuesta busca modificar las normativas para garantizar el acceso a la justicia de las comunidades afectadas y establecer un régimen de sanciones que incluya multas y cancelación de permisos.

La situación actual de las empresas y su relación con los derechos humanos evidencia una alarmante falta de rendición de cuentas. A pesar de la creciente conciencia global sobre el impacto de las corporaciones, los marcos regulatorios existentes demuestran ser insuficientes y, en muchos casos, ineficaces. La impunidad no es un error del sistema, sino un resultado directo de un modelo de desarrollo que otorga a las empresas un poder desproporcionado sobre las comunidades y el medio ambiente, condenando a las naciones «ricas en recursos» a ser «eternos» proveedores de materia prima.

En Colombia para que una propuesta se convierta en ley debe pasar por un proceso de cuatro debates en el Congreso, además de la revisión presidencial. Todo comienza con la radicación, que es la presentación formal del proyecto en la Cámara de Representantes o el Senado. Tras ser radicado, el proyecto ha de pasar por un primer debate en una comisión legislativa especializada, donde los congresistas lo discuten, le hacen ajustes y, si la mayoría lo aprueba, avanza al segundo debate en la plenaria de la misma cámara. Si el proyecto es aprobado en los dos debates de la primera cámara, se envía a la otra para que pase por el mismo proceso de tercer debate en una comisión y cuarto debate en la plenaria. Si al final los textos aprobados son iguales, se envía al presidente de la República para su sanción. Es solo después de que el presidente lo firma y lo convierte en ley que la propuesta finalmente tiene fuerza legal.

«Justicia sin excepciones» en el marco de la Impunidad como Patrón Histórico Global

En el marco de la radicación del Proyecto, el 29 y 30 de julio de 2025, el Centro de Memoria Paz y Reconciliación de Bogotá, fue la sede del encuentro “Justicia sin Excepciones”, una jornada de reflexión centrada en los derechos humanos, las empresas y el acceso a la justicia en Colombia. La actividad fue organizada por las plataformas SIEMBRA, Cinep/PPP, CAJAR y CODACOP. El evento busca ser una plataforma para denunciar las transgresiones corporativas y exponer las dificultades que enfrentan las comunidades afectadas para obtener justicia.

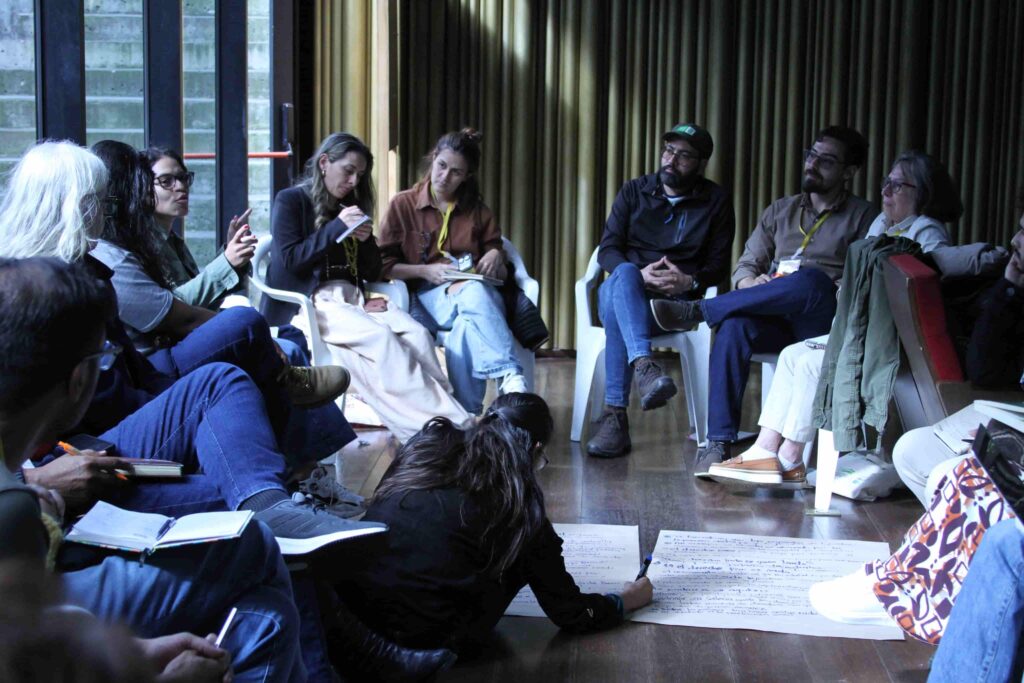

Asistieron comunidades y organizaciones de 14 departamentos, desde La Guajira hasta la Amazonía, así como organizaciones de la región que han sufrido violaciones de derechos humanos en contextos extractivos. Este encuentro sirvió como plataforma de reflexión y denuncia de los abusos empresariales en Colombia. Como parte del evento se instaló la Galería de la Memoria, una muestra que, bajo el título «Un siglo de impunidad, un siglo de resistencia», documentando las violaciones de derechos humanos perpetradas por empresas desde 1903 hasta la fecha.

Diversas voces se unieron para abordar un problema histórico: el papel de las empresas transnacionales en la violación de los derechos humanos. El evento sirvió como plataforma para denunciar estas transgresiones y exponer las dificultades que enfrentan las comunidades afectadas para obtener justicia. Dos paneles de discusión profundizaron en temas clave. El primero se centró en la relación entre acuerdos comerciales, el uso de la imagen corporativa para ocultar malas prácticas (lavado de marca) y los cierres de minas. El segundo abordó la compleja relación entre el conflicto armado, las empresas y la justicia. A lo largo de las dos jornadas, se organizaron mesas de trabajo para discutir conceptos fundamentales como la impunidad, la reparación integral y el papel del Estado y las empresas en la protección de los derechos humanos y ambientales.

Como se discutió en el encuentro, uno de los principales problemas es que el respeto por los derechos humanos por parte de las empresas es, en esencia, voluntario. Al respecto, Ortiz señalaba: “En el Estado colombiano las empresas son voluntarias a respetar los derechos humanos, es decir, pueden o no respetar los derechos humanos”. Esto les permite, en la práctica, utilizar tácticas de «lavado de marca» o «responsabilidad social empresarial» (RSE) para construir una imagen de cumplimiento y compromiso, sin cambiar sus prácticas. Ortíz señaló a Cerrejón como un ejemplo de esto, una empresa que “dice hacemos una minería responsable, y en la Guajira se suele decir sí, responsable de contaminar ríos, responsable de violar derechos humanos”.

Así pues, el problema es sistémico: los llamados «crímenes contra los derechos humanos» se minimizan a simples «daños», o externalidades negativas según el enfoque económico dominante, daños que que pueden ser compensados con simples pagos, perpetuando así un ciclo de violaciones de derechos humanos y ganancias para las trasnacionales, justificado en un fallo del modelo y no como la esencia del mismo.

En el foro se expusieron casos emblemáticos que reflejan la impunidad Corporaiva. Jenny Ortiz mencionó que Cerrejón en La Guajira, tiene más de 14 fallos judiciales en su contra y un arbitramento internacional contra el Estado colombiano por proteger el arroyo Bruno. También destacó el caso de Drummond en el Cesár, con una sentencia por vínculos con el paramilitarismo y afectaciones al sector sindical. Estos ejemplos evidencian que, a pesar de las denuncias y las afectaciones, las empresas han podido eludir la justicia, pagando solo sanciones administrativas que son insignificantes frente al daño inconmensurable a la vida, los ríos y los ecosistemas.

También, las más de 50 líderes ambientales de diferentes regiones de Colombia aprovecharon el foro para conversar sobre el Proyecto. Las organizaciones convocantes exigen la regulación para empresas mineras, agroindustriales o de ultraprocesados y bebidas azucaradas, así como la reparación integral a las víctimas y la justicia efectiva, sin impunidad. Dicho foro representó también un marco de discusión para visibilizar el impacto de los proyectos extractivos en los territorios, y plantear ideas y marcos de acción para fortalecer las luchas por el respeto a los derechos humanos y la naturaleza. En el foro se subrayó la gran desigualdad de poder entre comunidades y empresas, la falta de transparencia, el difícil acceso a la justicia y la influencia empresarial en las decisiones del Estado como fenómenos constantes que deben ser combatidos, entre otros aspectos.

Imágenes del foro «Justicia sin excepciones». Fuente: Cuenta X de CINEP

Jenny Ortiz, del CINEP, señaló en el marco del foro que en Colombia las empresas operan bajo un esquema donde “pueden o no respetar los derechos humanos”, lo que ha generado “un siglo de impunidad empresarial”. En Colombia (y en el mundo) las empresas han creado una serie de estrategias legales y políticas para eludir su responsabilidad aprovechando su poder político-económico. “Hace cinco años comenzamos a pensar en algo para detener lo que estaba pasando, así fue como se constituyó un pequeño comité de impulso que buscó qué hacer con la captura corporativa del Estado, puesto que las empresas han puesto funcionarios, modificado normas y financiado políticos”, explicaba Jenny Ortiz en una entrevista para el semanario colombiano Voz.

La ineficacia de los marcos regulatorios también se manifiesta en la asimetría de poder en los procesos judiciales. Las comunidades se ven obligadas a demostrar los daños y las violaciones, una tarea casi imposible frente al poder económico y político de las empresas. El Estado, a su vez, no siempre actúa como garante de la justicia; de hecho, en ocasiones es cómplice, otorgando licencias sin proteger los territorios. Este panorama se agrava con la tendencia de las empresas transnacionales a eludir la justicia local mediante la activación de tribunales de arbitramento internacional, donde demandan a los Estados por tomar decisiones que protegen los derechos de las comunidades y la naturaleza. En este contexto, la única forma de enfrentar la impunidad corporativa es mediante marcos regulatorios robustos, obligatorios y vinculantes que pongan la vida y los derechos humanos por encima de los intereses económicos.

El Estado no es un actor neutral, la impunidad corporativa es un problema de poder político y económico, que resulta en un sistema de justicia que termina siendo cómplice, al actuar tarde, con miedo o reticencia, o simplemente no actuar en absoluto. Esto crea una asimetría de poder que obliga a las comunidades a ser quienes demuestren los daños, algo que suele ser muy complejo de hacer, en lugar de que las empresas deban responder por sus acciones. En la práctica, el derecho al acceso a la justicia se convierte en una “promesa vaga”, y los crímenes contra los derechos humanos se minimizan como simples “daños” que pueden ser compensados con un pago. La justicia empresarial se impone a la justicia social. Por ejemplo, entre las críticas realizadas durante el foro se señalaba , “para el Estado hay unas vidas para proteger y otras para sacrificar”. Esto se agrava con discursos como el «lavado verde» o la «responsabilidad social empresarial» narrativas que buscan transformar la imagen de sus acciones sin cambiar sus prácticas destructivas. Christian Torres de Censat Agua Viva comentó que la lucha por el proyecto del siglo es también un «marco de discusión que podamos tener para continuar visibilizando» la realidad de la imposición de proyectos en los territorios. Durante el foro, integrantes de la Mesa Departamental para la Defensa del Agua y el Territorio del Caquetá, como Mercedes Mejía, denunciaron que acuerdos como el de Escazú, que buscan la protección de líderes ambientales y el acceso a información, se han quedado cortos porque no tienen una ruta de implementación clara. Esto es un reflejo de cómo la promesa de protección se desvanece ante la inacción del Estado y la presión de las empresas.

Un proyecto centenario para un proceso de saqueo extractivista de más de un siglo en nombre del progreso

El problema del extractivismo, lejos de ser una simple actividad económica, ha sido por siglos, y continúa siendo el epicentro de muchas de las violaciones de derechos humanos y la impunidad corporativa, ya sea en Colombia o en otras naciones del mundo. En ese sentido, el Proyecto del Siglo es parte de dos estrategias diseñadas por el Centro Socio Jurídico Siembra: un proyecto legislativo y procesos pedagógicos. “Lo llamamos el Proyecto del Siglo, ya que, hay cien años de impunidad empresarial, como United Fruit Company que violó derechos humanos hace cien años y hasta ahora es que están en proceso judicial por sus delitos. La segunda, comenzamos a hacer juntanzas colectivas y procesos pedagógicos que nos permitan posicionar esta discusión”, explicaba Jenny Ortiz para el semanario Voz. Estos procesos pedagógicos se han realizado en cinco talleres regionales y tres foros nacionales.

Como también señalaron las reflexiones del foro «Justicia sin excepciones», el discurso del “desarrollo” se ha convertido en una justificación para la violencia, la criminalización y la destrucción ambiental. El extractivismo no se limita a la extracción de recursos, sino que se ha convertido en una forma de despojo que fractura el tejido social y militariza los territorios en nombre del desarrollo y del supuesto «progreso a la vuelta de la esquina».

El extractivismo no solo está agotando los recursos, sino que también degrada los ecosistemas, y pone en riesgo la vida misma. Frente a este panorama, las comunidades no solo ven amenazado su entorno, sino también su capacidad de organizarse y resistir. La militarización de los territorios y el uso de la seguridad privada por parte de las empresas ha sido una forma de reprimir la organización social y silenciar las voces que denuncian los abusos. El Colectivo Siembra y CENSAT Agua Viva de Colombia lo tienen claro: la lucha no es solo jurídica, sino que es una disputa por la narrativa y el poder, una que busca visibilizar el verdadero rostro de las empresas más allá de su imagen de “responsabilidad social”.

Imágenes del Congreso de la República de Colombia durante la Radicación del proyecto de ley. Fuente: Cuenta Instagram de Alirio Uribe

El Tratado Vinculante: Un Horizonte Global para contrarrestar los subterfugios empresariales

La lucha contra la impunidad corporativa en Colombia se inserta en un contexto global. A nivel global, diversas organizaciones impulsan desde hace años el “Tratado Vinculante” sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Este tratado busca crear un marco internacional legalmente vinculante para que las empresas, especialmente las transnacionales, sean responsables de las violaciones de derechos humanos a lo largo de sus cadenas de valor, un vacío legal que ha permitido la impunidad a nivel global.

Un marco de esta naturaleza no solo clarificaría las responsabilidades corporativas, sino que también mejoraría la seguridad jurídica . El objetivo es que las empresas no puedan eludir la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos. Este instrumento es una respuesta al vacío legal actual, donde las normas son, en su mayoría, voluntarias y no obligatorias, además de que dejan un espacio enorme para que reine la impunidad corporativa.

La necesidad de este tratado global resuena fuertemente con las demandas del Proyecto del Siglo en Colombia. Ambos buscan transformar un sistema donde las empresas pueden ser sancionadas con pagos que no equivalen a la magnitud de los daños causados. La vocera de CAJAR, Rosa María Mateus en una entrevista sobre el Proyecto, insistió en que el mismo busca que el respeto por los derechos humanos sea obligatorio, y lamenta que las multinacionales, al enfrentar decisiones judiciales que protegen a los ecosistemas y comunidades, demanden a los Estados en tribunales de arbitramiento internacional.

Y es que, como ocurre por ejemplo en Ecuador como ha denunciado la Unión de Afectadas por Texaco (hoy Chevron), una vez que las comunidades logran avances en los tribunales nacionales, las empresas transnacionales recurren a una táctica global de impunidad: los tribunales de arbitramento internacional. Como señaló Rosa María, una vez que se obtienen decisiones judiciales favorables para los ecosistemas y las comunidades, estas empresas «bajo los tratados de protección de inversiones demandan a los estados». De esta manera, las corporaciones, evitan la aplicación de la justicia local y presionan a los gobiernos, perpetuando su ciclo de ganancias e impunidad corporativa.

Entonces ¿De que va el proyecto de ley?

Radicación del Proyecto de Ley en El Congreso de la República de Colombia. Foto de CINEP

Como se ha señalado, esta propuesta legislativa tiene como objetivo establecer un marco legal sólido en Colombia para hacer que las empresas rindan cuentas por las violaciones de los derechos humanos y el medio ambiente, particularmente en el contexto de las industrias extractivas. Su objetivo es garantizar la justicia y las reparaciones integrales para las comunidades afectadas, abordando los problemas de impunidad empresarial de larga data.

Contexto. El problema de la impunidad empresarial y el extractivismo

- Brechas existentes en la rendición de cuentas: A pesar de las diversas disposiciones legales y políticas, el marco actual de Colombia se considera insuficiente para garantizar una responsabilidad empresarial efectiva, especialmente en lo que respecta a las sanciones y la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos. Esta insuficiencia se atribuye en gran medida a un conflicto entre las obligaciones derivadas de la protección de la inversión extranjera y el derecho internacional de los derechos humanos.

- Situación crítica en los territorios afectados: Colombia se enfrenta a una situación crítica en relación con el impacto de las actividades empresariales en los derechos humanos, particularmente en las áreas históricamente afectadas por la violencia y la exclusión. Esto incluye un número significativo de conflictos socioambientales, muchos de ellos relacionados con operaciones extractivas y agroindustriales que dañan directamente el medio ambiente y las comunidades.

- Ataques sistemáticos contra personas defensoras del medio ambiental: Una consecuencia alarmante son los ataques sistemáticos contra quienes defienden el medio ambiente. En 2023, Colombia fue identificada como el país más mortífero del mundo para los activistas ambientales, con 79 asesinatos registrados. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó 248 asesinatos de líderes ambientales entre enero de 2016 y septiembre de 2024, de los cuales el 89% correspondió a personas indígenas, afrodescendientes o campesinas. Estos ataques, que incluyen amenazas, vigilancia, panfletos y desplazamientos forzados, crean un clima de miedo que silencia la defensa de los derechos ambientales y colectivos.

- Degradación ambiental causada por proyectos de minería y energía: Se observa que los proyectos de minería y energía causan importantes impactos ambientales y de salud, incluida la contaminación del aire, la pérdida de biodiversidad, la desertificación, las inundaciones, la alteración del paisaje, la contaminación acústica, la contaminación del suelo y la contaminación y captura de fuentes de agua superficiales y subterráneas. Estas «responsabilidades ambientales» con frecuencia no son reconocidas ni gestionadas por las empresas, lo que provoca daños perpetuos a los territorios y las comunidades.

- Impacto en las comunidades vulnerables: los proyectos a gran escala afectan de manera desproporcionada a poblaciones especialmente protegidas, como las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. Por ejemplo, en La Guajira, las empresas transnacionales del carbón como Carbones del Cerrejón han sido acusadas de violar los derechos al acceso al agua, la soberanía alimentaria, la salud, la vida digna y un medio ambiente saludable, lo que contribuye al desplazamiento forzado y al aumento de los conflictos.

Disposiciones clave del Proyecto para mejorar la rendición de cuentas

- Responsabilidad corporativa ampliada: El proyecto de ley busca introducir la responsabilidad civil y administrativa para las empresas que provoquen, permitan o faciliten violaciones de los derechos humanos a través de sus actividades económicas, relaciones comerciales o cadenas de valor. Esta responsabilidad se extiende a los representantes legales, a los miembros de la junta directiva, a los administradores e incluso a los socios o beneficiarios reales si se demuestra su participación directa o la obtención de beneficios sustanciales.

- Responsabilidad solidaria: busca establecer la responsabilidad solidaria entre las empresas matrices, las subsidiarias, las entidades controladoras, los subcontratistas, las filiales y los inversores que contribuyen a una conducta perjudicial o se benefician sustancialmente de ella. Esto también se aplica a las empresas extranjeras que ejercen un control efectivo sobre las entidades o sucursales colombianas.

- Levantar el velo corporativo: El proyecto de ley busca levantar el velo corporativo, o hacer caso omiso de la personalidad jurídica, cuando una empresa o grupo empresarial se utilice para evadir, transferir, ocultar o hacer ineficaz la reparación integral por violaciones graves de los derechos humanos o el medio ambiente. Esto no requiere una prueba directa de la intención individual, sino más bien hechos verificables que demuestren el uso abusivo de la estructura corporativa.

- Fortalecimiento del acceso judicial y la reparación: La ley hace hincapié en el acceso efectivo a la justicia y a la reparación integral para las víctimas. Las autoridades judiciales deben priorizar los principios constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos, interpretando los marcos legales para favorecer la protección de las víctimas. Las medidas de reparación pueden incluir la compensación financiera, la restitución de derechos o tierras, la rehabilitación, las disculpas públicas y las garantías de no repetición, e incluso permitir la incautación de bienes si es necesario.

- Cambiar la carga de la prueba: Para superar los obstáculos probatorios y las asimetrías estructurales, el proyecto de ley busca te distribuir la carga de la prueba, obligando a la parte que esté en mejor posición (a menudo la empresa) a presentar pruebas. Se introducen presunciones legales a favor de las víctimas, por ejemplo, asumiendo la veracidad de los hechos presentados por personas especialmente protegidas cuando existen dificultades probatorias

- Alineamiento internacional: La propuesta se alinea con los llamamientos internacionales y regionales a favor de normas vinculantes sobre las empresas y los derechos humanos, incluidas las recomendaciones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que destacan la necesidad de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y acceso judicial.

En esencia, este proyecto de ley representa un paso importante para garantizar que las actividades corporativas en Colombia se lleven a cabo con respeto por los derechos humanos y el medio ambiente, yendo más allá del cumplimiento voluntario hacia obligaciones legalmente vinculantes y mecanismos de aplicación efectivos. Su objetivo es prevenir futuros abusos y proporcionar una justicia integral por los daños del pasado, en particular los derivados de las industrias extractivas. Busca precisamente enfrentar estos mecanismos, transformando el marco legal para que ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, esté por encima de la justicia.

En definitiva, la propuesta colombiana se presenta como un reflejo de una lucha global. Si bien el proyecto de ley enfrenta un arduo camino en el Congreso, debido a la influencia del lobby empresarial y de la estructura económica política local y global, su mera existencia y el debate que suscita son un paso fundamental. Es una oportunidad para disputar el poder desde lo comunitario y lo pedagógico, elevando los estándares de cumplimiento y exigiendo que la justicia sea, en efecto, sin excepciones.