En una reciente audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de derechos humanos peruanas e internacionales, así como víctimas y familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos alertaron sobre los efectos regresivos de la Ley APCI. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su «grave preocupación» y exhorta al Estado peruano a derogar los artículos de la ley que sean contrarios a los estándares interamericanos sobre libertad de expresión, asociación y acceso a la justicia.

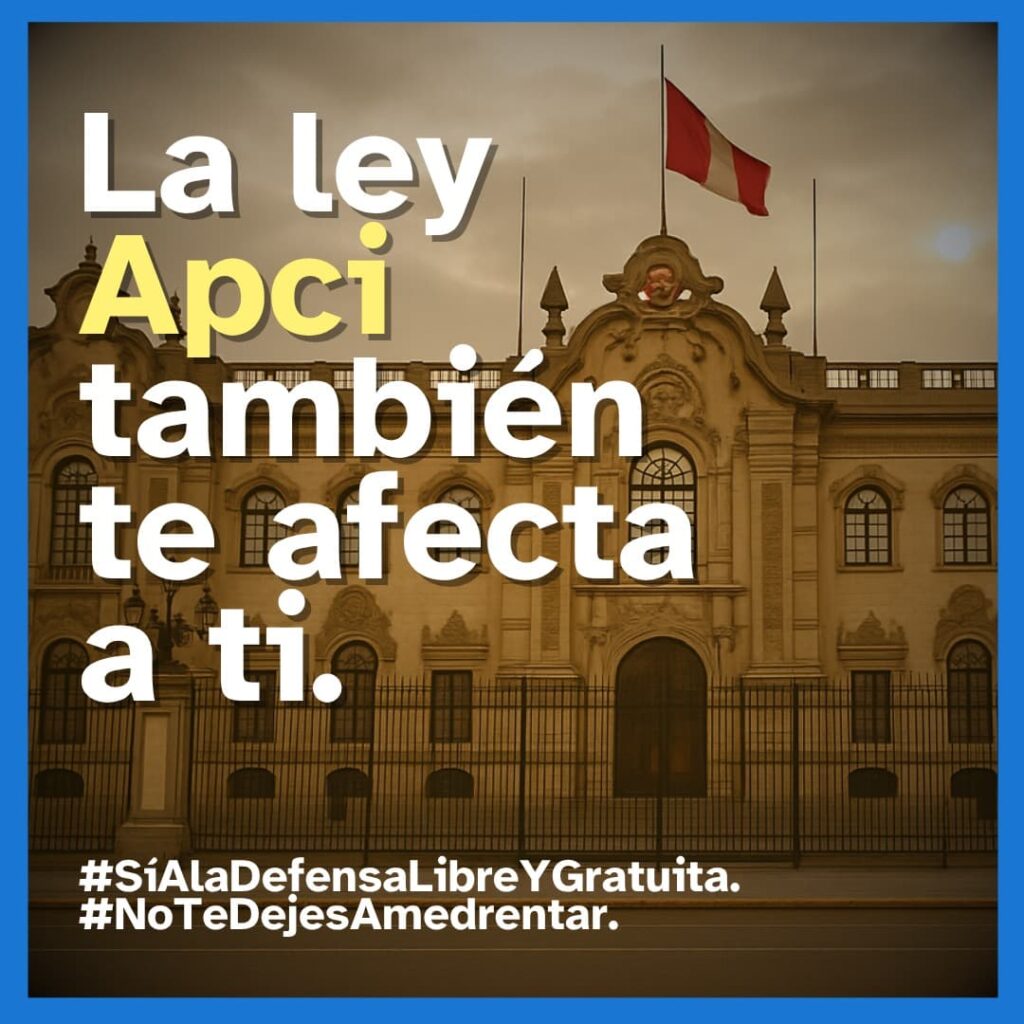

Y es que en Perú, la promulgación de la Ley Nº 32301, que modifica a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), ha encendido las alarmas en la comunidad de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Presentada por el gobierno de Dina Boluarte como una medida para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, esta nueva normativa es vista por diversas organizaciones de la sociedad civil como una herramienta para restringir el espacio cívico, criminalizar la defensa de los derechos humanos y, en última instancia, dejar a las poblaciones más vulnerables en la indefensión.

¿Pero por qué genera tanta preocupación?

La implementación de la Ley APCI no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto más amplio de deterioro del Estado de derecho en Perú. El 12 de marzo de 2025 el Congreso de la República aprobó la modificación de la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y el 14 de abril de 2025 el Gobierno Nacional promulgó la Ley Nº 32301. La presidenta Dina Boluarte, en la promulgación, afirma que el objetivo es «poner bajo revisión» a las organizaciones que «actúan en contra de los intereses del país».

El temor de varias organizaciones viene porque la nueva Ley APCI otorga a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional la facultad de aprobar previamente todos los proyectos de cooperación internacional, incluso aquellos que no involucran a entidades estatales. Además, impone sanciones severas, como la cancelación del registro y multas de hasta 500 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). En 2025, el valor de una UIT en Perú es de 5.150 soles. Con un tipo de cambio aproximado, la multa de 500 UIT equivaldría a más de 650.000 euros, una suma que podría significar la desaparición de cualquier ONG. Esta sanción está prevista para las organizaciones que utilicen fondos de cooperación internacional para «asesorar, asistir o financiar» acciones legales contra el Estado peruano.

Por ejemplo, a nivel nacional, tal como denuncia una de nuestras organizaciones socias, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (CMPFT), el cambio en la ley APCI ha generado una controversia significativa. De hecho, la modificación, específicamente en el artículo 21.2, ahora considera una falta muy grave que una organización utilice fondos de cooperación internacional para financiar o asesorar en cualquier tipo de litigio contra el Estado peruano, ya sea a nivel nacional o internacional. Esto significa, en la práctica, que las entidades no podrán usar estos recursos para ayudar a personas a demandar al Estado en casos como accidentes por obras públicas mal ejecutadas, despidos injustos en el sector público, o negación de pensiones por parte de la ONP (Oficina de Normalización Previsional – ONP).

Preocupa que esta ley afecta directamente a los ciudadanos de a pie, especialmente a aquellos con bajos recursos. Casos como intoxicaciones por alimentos de programas sociales o detenciones injustas que requieren de representación legal, ahora podrían enfrentar serias dificultades. Con esta nueva norma, si un ciudadano no puede pagar un abogado privado, la única alternativa es recurrir a un defensor de oficio, proporcionado por el mismo Estado contra el que se está litigando. Este escenario es especialmente alarmante si consideramos que en Perú, una gran mayoría de presos no pudieron costear un abogado privado, lo que subraya la vulnerabilidad de la población ante la falta de acceso a una defensa legal independiente.

Afectación al acceso a la justicia, restricción a la libertad de asociación y expresión

La necesidad de una aprobación previa para llevar a cabo proyectos podría generar obstáculos desproporcionados y discrecionales. La directora del Movimiento Manuela Ramos, Rocío Gutiérrez en entrevistas realizada para la radio comunitaria peruana Cutivalú1, advierte que «este acápite de la norma pondría en juego la capacidad del APCI de aprobar proyectos de manera inmediata», generando retrasos o incluso la pérdida de fondos. Además, señala que esta «es una forma indirecta, digamos, de coactar o de controlar los fondos de la cooperación internacional» al permitir que se censuren proyectos que «políticamente no encajen en el interés o en los criterios de los funcionarios de turno».

La prohibición de utilizar fondos de cooperación para litigar contra el Estado deja en una situación de extrema vulnerabilidad a víctimas de violaciones a los derechos humanos, como desapariciones forzadas o torturas. Para muchas de estas personas, las organizaciones de derechos humanos son la única vía para acceder a representación legal y buscar justicia. En declaraciones hechas a Cutivalú, Lourdes Huanca, presidenta de la Federación de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas Originarias y Trabajadoras Asalariadas del Perú, señala: «Para nosotros que estamos luchando sobre el tema de la justicia de los niños, niñas que están afectadas con toda la contaminación minerales que tienen en la sangre plomo […] no vamos a tener justicia».

El peligro de la ley en la práctica

La ley APCI no es solo una restricción para las ONG, sino que podría impactar profundamente en la capacidad de los ciudadanos para defender sus derechos y buscar justicia ante el Estado. Las consecuencias de la Ley APCI ya son una realidad. A finales del pasado julio, la Corte Superior de Justicia de Amazonas, a través de su Sala Penal, excluyó a tres abogados que representaban a indígenas investigados por el caso del «Baguazo» por estar vinculados a organizaciones de cooperación internacional, un hecho que, según el texto normativo, está prohibido. Este caso ilustra perfectamente el riesgo que la norma impone, dejando a personas en situación de indefensión legal. Este efecto amedrentador se ha denunciado incluso en audiencias ante la CIDH, donde organizaciones peruanas optaron por no tomar la voz por temor a represalias.

Las sanciones por «uso indebido» de recursos para acciones legales contra el Estado tienen un efecto amedrentador, disuadiendo a las organizaciones de denunciar abusos y defender a las víctimas. Como comenta la congresista Ruth Luque para Cutivalú, la ley es de la «injusticia» y afecta directamente «a las poblaciones más vulnerables, como las víctimas de violaciones a derechos humanos, las poblaciones indígenas, y evidentemente las personas que no pueden pagarse con dinero su defensa».

Un ataque a la autonomía de las organizaciones

La ley afecta a una amplia gama de entidades, incluyendo organizaciones indígenas y sindicatos. Danitza Quispe, miembro de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), señaló para Cutivalú que la ley es «anti-ONG» pero «no afecta solo a las ONGs, sino también a las organizaciones indígenas nacionales, a los sindicatos, a las diversas organizaciones que se organizan para luchar, para hacer respetar sus derechos colectivos». En este sentido, también la considera inconstitucional porque vulnera derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales, como el derecho a la consulta previa para los pueblos indígenas.

La Ley APCI, lejos de ser un simple mecanismo de transparencia, representa una amenaza real y tangible a la labor fundamental que realizan las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos. A nivel internacional se están aprobando legislaciones que en nombre de la «transparencia» restringen los derechos humanos. En Venezuela, El Salvador, Perú, Nicaragua, entre otros países de la región han visto como desde el poder ejecutivo se están impulsando legislaciones que restringen la cooperación y la salvaguarda de los Derechos Humanos.

Por eso, nos solidarizamos con todas las organizaciones y personas que se verán afectadas por este tipo de leyes, y con su lucha por la no regresión en derechos sociales. Hacemos un llamado a que se detengan este tipo de legislaciones que restringen el espacio de acción a la vez que aumentan la vulnerabilidad de la sociedad civil.

- Para ver las entrevistas visita los siguientes enlaces:

Cutivalú.pe: Tu derecho a protestar también está en peligro

Cutivalú.pe: Sin ONGs no hay justicia para los más vulnerables