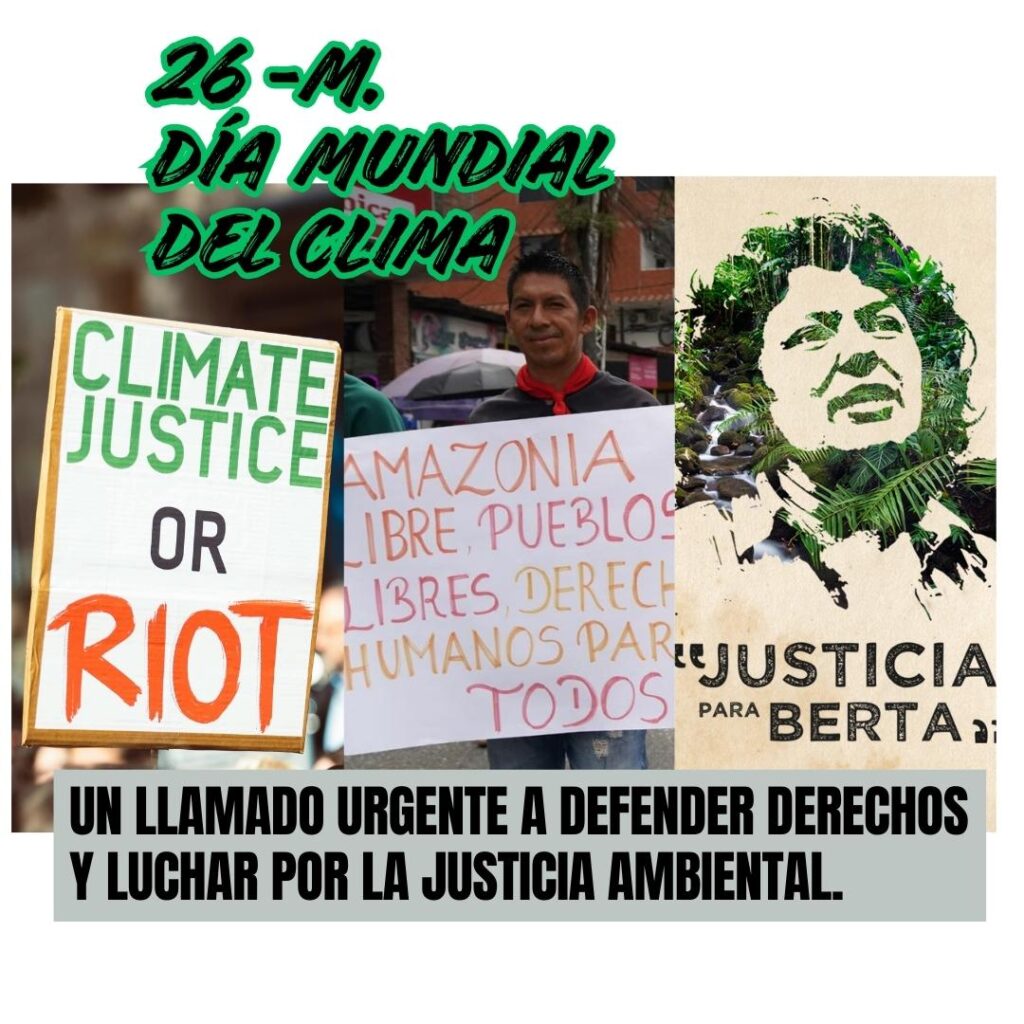

En este Día del Clima, la urgencia resuena con una claridad ineludible: la defensa de los derechos humanos y la lucha por la justicia ambiental son inseparables. La crisis climática no es un fenómeno aislado, sino una manifestación de profundas desigualdades y de un sistema que históricamente ha priorizado la explotación de la naturaleza y la marginación de comunidades enteras. Alzamos la voz para recordar que el derecho a un medio ambiente sano, a la salud, a la vida digna, son derechos intrínsecamente ligados a la forma en que nos relacionamos con nuestro planeta. La justicia ambiental exige reconocer y reparar las desproporcionadas cargas que soportan las poblaciones más vulnerables, aquellas que menos han contribuido a la crisis y que sufren sus peores consecuencias. Este día no es solo una fecha para la concienciación, sino un llamado a la acción colectiva para desmantelar las estructuras que perpetúan la injusticia y construir un futuro donde los derechos humanos y la salud del planeta sean pilares fundamentales.

El Día del Clima nos confronta con una verdad incómoda: la crisis que hoy amenaza la vida en el planeta no es un fenómeno natural aislado, sino la consecuencia directa de un modelo de desarrollo que prioriza la acumulación sin límites por encima del bienestar de las personas y la salud de la Tierra.

La creciente conciencia sobre el cambio climático ha impulsado un activismo que busca desafiar las estructuras que perpetúan esta destrucción, estructuras que se han fortalecido a través de acuerdos internacionales que, a menudo, han servido más a los intereses de las grandes corporaciones que a la protección del medio ambiente.

No obstante, iniciativas globales, presentadas como soluciones, a menudo han quedado cortas, incapaces de revertir una dinámica impulsada por la lógica implacable del crecimiento constante. Mientras se ensalza la colaboración entre diversas partes interesadas, es crucial señalar cómo el poder económico moldea las decisiones y las prioridades, dejando a menudo fuera de la ecuación las voces de las comunidades más afectadas, aquellas que sufren directamente las consecuencias de un modelo productivo depredador. La educación, si bien esencial, debe ir más allá de la mera concienciación; debe fomentar una comprensión crítica de las raíces sistémicas de la crisis, impulsando una acción que cuestione el statu quo. El futuro del planeta no puede depender de soluciones superficiales, sino de una transformación profunda de nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza y entre nosotros.

Los Mecanismos de Kioto: Un Enfoque Fallido que Profundiza la Injusticia Climática

El Protocolo de Kioto, presentado como un marco para combatir el cambio climático a través de mecanismos de reducción de emisiones de CO2, ha revelado ser una herramienta profundamente defectuosa que, lejos de solucionar la crisis, ha exacerbado las desigualdades sociales y ha perpetuado un sistema donde la lógica del mercado prevalece sobre la urgencia ecológica.

Los llamados «mecanismos de flexibilidad» introducidos por Kioto – el comercio de derechos de emisión, el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y la Aplicación Conjunta (JI) – pretendían ofrecer a los países formas «eficientes» de cumplir sus objetivos de reducción. Sin embargo, en la práctica, estos mecanismos se han convertido en una vía para que las naciones más ricas eludan su responsabilidad, comprando el derecho a seguir contaminando, mientras que los países más empobrecidos soportan la peor parte de la degradación ambiental sin recibir un apoyo o compensación adecuados.

Esta confianza ciega en soluciones basadas en el mercado ha permitido que las industrias de los países desarrollados continúen contaminando mediante la compra de créditos de proyectos en el Sur global. Se crea así una falsa sensación de progreso, que enmascara la falta de acción real sobre las causas profundas de las emisiones.

La iniciativa REDD+ y los mercados de carbono, presentados como soluciones para frenar la deforestación y reducir las emisiones, han demostrado ser igualmente problemáticos, perpetuando la degradación ambiental y las desigualdades sociales en lugar de resolverlas. REDD+ depende peligrosamente de mecanismos de mercado que mercantilizan la naturaleza, transformando el carbono en un activo negociable. Este enfoque prioriza la ganancia económica por encima de una gestión ambiental genuina, permitiendo a las empresas seguir contaminando mientras compran «créditos de carbono», creando una fachada de sostenibilidad que oculta la destrucción continua de ecosistemas y el desplazamiento de comunidades locales.

La utilización de REDD+ como mecanismo de compensación plantea serias cuestiones éticas. Permite a quienes contaminan pagar por el derecho a continuar con sus prácticas dañinas, «comprando» una forma de eximirse de su responsabilidad. Esto no solo socava la urgencia de reducir las emisiones en origen, sino que también perpetúa un ciclo donde las poblaciones más vulnerables cargan con las consecuencias de la degradación ambiental sin recibir un apoyo real.

La afluencia de créditos de REDD+ a los mercados de carbono genera una preocupante saturación del mercado, lo que puede llevar a una caída de los precios del carbono. Esto reduce aún más el incentivo para que las industrias reduzcan sus emisiones, ya que pueden simplemente optar por comprar créditos baratos en lugar de invertir en prácticas sostenibles. El resultado es un sistema que fomenta el cumplimiento superficial en lugar de un cambio significativo y profundo.

Además, la falta de métodos confiables para medir y verificar el almacenamiento de carbono en los bosques compromete la integridad de los créditos de carbono, generando escepticismo sobre su eficacia real. Esta incertidumbre socava la credibilidad de los mercados de carbono y plantea serias dudas sobre el impacto real de estas iniciativas en las emisiones globales.

Finalmente, los beneficios de REDD+ y los mercados de carbono a menudo se distribuyen de manera profundamente desigual, favoreciendo a las naciones y empresas más ricas y dejando de lado las necesidades de las comunidades indígenas y los países en desarrollo. Esta dinámica agrava las desigualdades existentes, ya que las poblaciones locales son frecuentemente excluidas de las decisiones sobre el uso de la tierra y la gestión de los recursos, reforzando aún más su marginación.

En conclusión, los mecanismos derivados del Protocolo de Kioto, lejos de ser una solución efectiva para la crisis climática, han perpetuado un sistema que prioriza la lógica del mercado y la ganancia económica por encima de la integridad ambiental y la equidad social. Es imperativo un cambio radical en la forma en que abordamos la política climática, alejándonos de estas falsas soluciones de mercado que mercantilizan la naturaleza y optando por prácticas más equitativas y sostenibles que aborden genuinamente las causas profundas de la degradación ambiental. El futuro del planeta y la justicia social no pueden ser mercancías negociables.

Crecimiento económico y la in-sostenibilidad ecológica

La trayectoria de crecimiento económico que hemos abrazado desde la Revolución Industrial, con su obsesión por la expansión infinita, ha demostrado ser inherentemente insostenible. Este modelo, que equipara progreso con producción y consumo crecientes, ha ignorado sistemáticamente los límites biofísicos del planeta, provocando una alteración y destrucción de los ecosistemas que ponen en riesgo la vida misma. La lógica del capital, con su imperativo de acumulación, parece incapaz de internalizar los costos ambientales y sociales de su propia dinámica, generando crisis que afectan desproporcionadamente a quienes menos se benefician de este sistema.

Es imperativo reconocer que la resiliencia de los ecosistemas tiene límites y que la búsqueda incesante de crecimiento, sin una profunda revisión de sus fundamentos, nos conduce inevitablemente al colapso. La idea de un «desarrollo sostenible» dentro de este paradigma seguirá siendo una ilusión si sigue intentando conciliar lo irreconciliable: la lógica de una economía de mercado con las necesidades de un planeta finito.

La evidencia empírica de las últimas décadas muestra que el crecimiento económico es un motor principal de los impactos ambientales, incluyendo las emisiones de carbono, el agotamiento de recursos y la pérdida de biodiversidad. La hipótesis de la Curva de Kuznets Ambiental solo se ha cumplido en países desarrollados que han externalizado su industria a países en desarrollo con mano de obra más barata y regulaciones ambientales más laxas. Los datos también sugieren que señalar la pobreza (en lugar de la opulencia) como la principal causa de la degradación ambiental es igualmente problemático, ya que las huellas de carbono y materiales per cápita de las naciones ricas son, en promedio, mucho mayores que las de las naciones pobres.

La lucha por la justicia climática es, en esencia, una lucha por los derechos humanos, una lucha contra un sistema que sacrifica vidas y territorios en aras del beneficio. Son las comunidades marginadas, aquellas que históricamente han sido explotadas, las que se enfrentan a las peores consecuencias de la degradación ambiental, despojadas de sus medios de vida y de su futuro. En este Día del Clima, la urgencia nos llama a ir más allá de las soluciones de mercado y a construir un mundo donde la justicia social y la justicia ambiental sean inseparables.

Nuestro compromiso con quienes luchan por la justicia socio-ambiental

En este Día del Clima, no celebramos, revindicamos, pues es un día marcado por la urgencia de repensar nuestra relación con el planeta y desafiar un sistema económico que prioriza la ganancia sobre la vida, la campaña de APY «Salud, Justicia y Reparación» emerge como un faro de esperanza y resistencia. Esta iniciativa no es una simple petición de caridad, sino un acto de denuncia contra las consecuencias devastadoras de un modelo extractivista que ha dejado una huella imborrable en la Amazonía ecuatoriana. El petróleo, símbolo de una era de explotación desmedida, ha envenenado tierras, ríos y comunidades enteras, demostrando cómo la búsqueda insaciable de recursos naturales, impulsada por la lógica del mercado, sacrifica derechos humanos fundamentales y destruye ecosistemas vitales.

La contaminación petrolera en la Amazonía es un claro ejemplo de la injusticia climática y social que denunciamos. Mientras las grandes corporaciones se benefician de la extracción, las comunidades sufren las consecuencias directas: enfermedades, pérdida de sus medios de vida y la destrucción de su cultura ancestral. Esta realidad nos recuerda que la crisis climática no es un problema abstracto, sino que tiene rostros y territorios concretos, donde la avaricia de unos pocos se traduce en el sufrimiento de muchos. La campaña de APY busca combatir esta situación, proporcionando medicinas paliativas para aliviar el dolor de las víctimas, pero también exigiendo justicia y reparación por décadas de impunidad.

Colaborar con «Salud, Justicia y Reparación» es una forma tangible de plantar cara a un sistema que mercantiliza la naturaleza y los derechos. Es un acto de solidaridad con quienes luchan en la primera línea de la batalla contra el extractivismo, recordándonos que otro modelo es posible, uno donde la salud de las personas y del planeta estén por encima de los intereses económicos. En este Día del Clima, sumarnos a esta campaña es reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde la justicia ambiental y social sean una realidad, donde la Amazonía y sus pueblos puedan sanar y prosperar, libres de la sombra tóxica del petróleo

¿Cómo puedes colaborar?

Hazte socio: Escríbenos a finanzas@apysolidaridad.org o llámanos al 954 501 101 para registrarte.

Dona: Realiza tu donación a través de:

Banco Santander: ES62 0049 7191 77 2810033914

BIZUM: Ingresa el código 11354

Comparte: Difunde la lucha de la UDAPT y nuestra campaña en tus redes sociales. Visita VICTIMASDELPETROLEO.ORG

Este Día del Clima, elijamos la acción que desafía el statu quo, la justicia que confronta la desigualdad y la esperanza que nace de la solidaridad. Juntos, podemos construir un futuro donde la vida y la dignidad estén por encima de la ganancia.